Essai de mémoire – 13 novembre 2015

Il faut en parler. Oui. Mais quand j’en parle une bouffée violente me monte au visage, chauffe les oreilles et chaud les joues. En parler. Oui, mais comment ? Et pourquoi?

Je ne suis pas morte, même pas blessée, pas le moindre petit éclat de vitre brisée par une rafale perçant la chair. Je n’ai perdu aucune personne qui soit chère à mon cœur, à mon amitié, à ma tendresse, et cependant je me sens orpheline de centaines de personnes que je n’ai pas connues, qui auraient pu être chères à mon cœur, à mon amitié, à ma tendresse.

Et je me souviens. Il était environ 21h 45, juste après le J.T. Je regardais un petit polar des familles à la française, c’est à dire, quant une histoire d’amour s’infiltre au cœur de l’enquête : « Il est beau, elle est belle. Ils enquêtent ensemble sur une histoire épouvantable dont il faudra trouver le fil conducteur jusqu’à la découverte du tueur. Ce qui tisse forcement des liens de connivence au jour le jour, une entente secrète et intelligente, jusqu’au baiser final. »

A ma droite, la fenêtre du balcon au-dessus de la pizzeria Casa Nostra, par laquelle je regarde tous les jours l’agitation de la rue et ses multiples bruits quotidiens, petits repères de la journée.

Soudain le bruit sec d’une mitraillette envahit l’espace de la pièce. A la seconde de cet instant, je dis à mon fils d’une voix calme et blanche: écarte toi de la fenêtre, écarte toi de la fenêtre….

Puis je me laissais couler du fauteuil au sol comme La montre molle de Salvador Dali et comme un animal à quatre pattes j’allais éteindre les lumières. J’entendis au-dessus, ma voisine courir à sa fenêtre, et j’envoyais un sms à ma voisine en-dessous : ne rentre pas il y a une fusillade.

Le bruit sec et métallique de l’arme, était entré à tout jamais dans ma mémoire.

Il s’arrêta, recommença, s’arrêta, recommença, s’arrêta… Dans la rue pas un cri. Silence on tue.

Je tentais un regard en bas à travers les barres de la balustrade et les pots de fleurs sur le balcon.

De loin je distinguais mal, mais je devinais sur la terrasse du restaurant La Bonne Bière, la masse d’un tas, les tables et les chaises étaient renversées. Plus près, devant le fleuriste de La Fontaine Fleurie, derrière le platane, je vis un corps allongé. Il levait le bras. Plusieurs fois. Impuissante, je compris que j’assistais à son agonie. J’allais à une autre fenêtre, puis revenais à celle du balcon. Un homme était penché sur l’homme allongé, et je reconnu les gestes du massage cardiaque. Puis l’homme allongé ne leva plus le bras.

Les premières sirènes arrivèrent, et repartirent sans que rien ne se passe. Elles reviendront quinze minutes plus tard sans doute mieux informées des faits Rue de la Fontaine au Roi, après avoir vu les autres lieux des crimes en terrasse. J’allais sans cesse d’une fenêtre à l’autre.

Me découvrant davantage, deux policiers embusqués derrière une voiture garée devant le fleuriste, leur arme dirigée vers la maison, m’ont fait signe avec fermeté de me baisser.

La nuit avançait et le temps qui passait n’existait pas.

Du balcon, je vis tout le cérémonial de l’ordre public défiler devant et sous les fenêtres.

Les sauveteurs improvisés, se trouvant certainement là par hasard, ayant peut-être échappé à la fusillade, arrivèrent les premiers, puis ensuite les ambulanciers. Ils recouvrirent les blessés de couvertures de survie, brillantes, légères et cependant si résistantes. Plus tard dans la nuit, les nettoyeurs passèrent de grands jets d’eau sur le trottoir, là où quelques instants avant étaient assis à la terrasse du café, la jeunesse de tous les horizons venus simplement se rencontrer, pour parler, partager, échanger, rire, et vivre de leurs espoirs.

Vers minuit, de grands coups résonnèrent dans les murs de l’immeuble. Ce n’étaient pas des coups de mitraillettes. C’étaient des coups sourds et forts qui se rapprochaient et je ne comprenais pas d’où ils venaient. J’allais du côté cuisine, et avec prudence je regardais par la fenêtre.

La cour était dans l’ obscurité. L’ombre de deux silhouettes noires se détachait sur le mur sombre, leur arme pointée dans la direction de la maison. Comprenant qu’ils n’étaient pas des mitrailleurs j’ouvris la fenêtre. C’est la police Madame, descendez ont va vous mettre à l’abri.

J’ouvris aussitôt la porte du palier pour découvrir en effet deux policiers et une policière, mais j’arrivais trop tard, c’était ma porte qui subissait l’assaut des coups sourds entendus.

Avec une grande amabilité, protégeant mon fils, ils nous ont emmenés à un café plus haut dans la rue réquisitionné pour les circonstances, Nous sommes rentrés à trois heures du matin.

Mon fils s’endormit aussitôt, il était content, il avait pu fumer sa pipe toute la nuit.

Par la fenêtre je regardais encore, le va et vient des sauveteurs, des brancardiers, des nettoyeurs.

Il y avait maintenant la Police scientifique dans leur combinaison blanche à capuche, posant des numéros sur le trottoir, comme dans les polars au cinéma, mais là ce n’était pas du cinéma.

C’est ce que j’ai tenté d’expliquer le lendemain matin à mon fils au petit déjeuner tartine-marga trempée dans café-jambon, la différance entre cinéma et réalité, entre amour et haine.

La haine quant il n’y a pas d’amour.

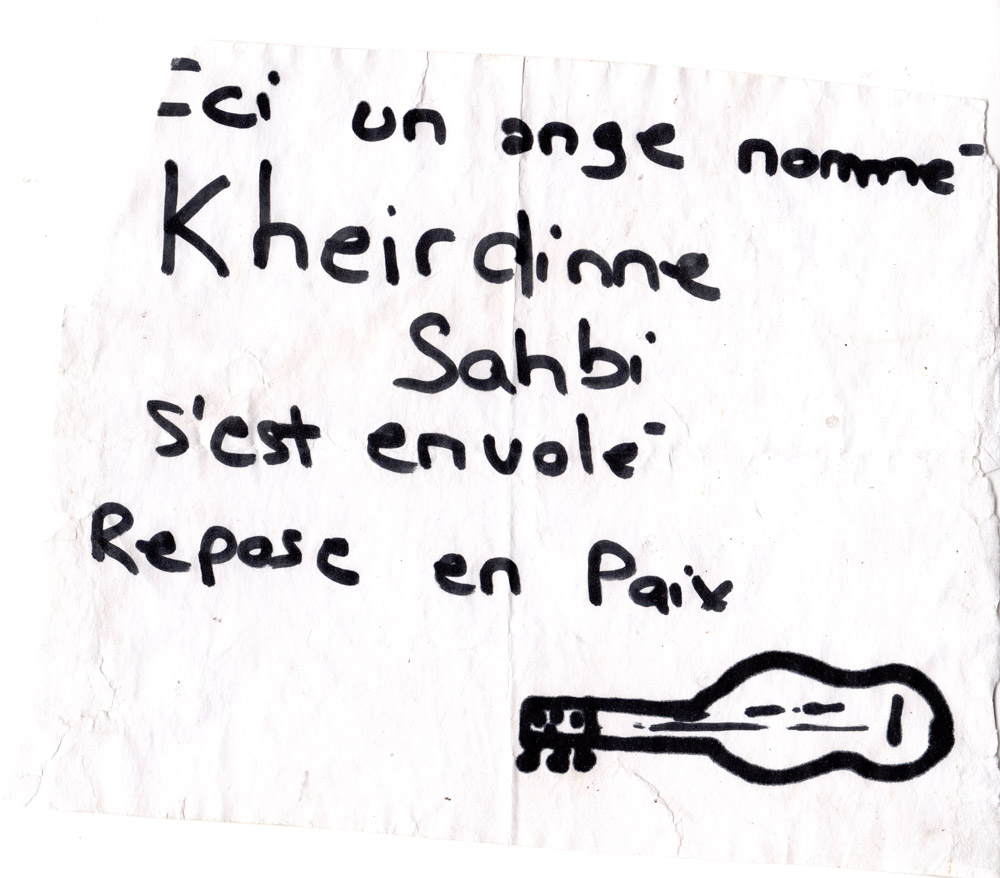

Quelques jours plus tard, j’appris que l’homme au bras levé s’appelait Kheirdinne Sahbi.

Il était violoniste, il avait 29 ans. On le surnommait Didine. Sur la vitre et sur le côté droit de la terrasse de La Bonne Bière, avait été posée la photo d’une jeune fille de Los-Angeles,

Nohemi Gonzalès, dites Mimi, étudiante à Paris dans une école de design. Elle fut brisée à la terrasse du café Le Carillon. Je retrouvais cette photo à plusieurs endroits autour de la République.

Aujourd’hui, et tous les jours je regarde par la fenêtre du balcon, la rue vivante en marche.

Et malgré moi mes yeux m’entraînent derrière le platane, devant La Fontaine Fleurie.

Quand je descends dans la rue, je fais attention de ne pas marcher derrière le platane, là où Kheireddine Sahbi levait le bras. Quand je me dirige vers la terrasse de La Bonne Bière, je contourne l’autre platane côté rue, en passant sur la grille de l’arbre où nichent dans les creux de la grille les mégots, pour ne pas marcher là où cette nuit là, les tables étaient renversées, les chaises chavirées, les cœurs brisés assis devant les vitres éclatées, entraînant dans leur chute sur le trottoir ceux qui les aimaient, ceux qui ne les connaissaient pas, tous bouleversés par cet effroi, par l’horreur de cette immense barbarie, entrée en douce et en état de fureur violente dans notre pays sans que l’on y pris garde. La fureur folle de l’intolérance.

J’ai commencé à faire des photos le lendemain, tôt le matin. Vue du balcon, vue de la rue.

Depuis les meurtres au mois de janvier à Charlie-Hebdo, et à l’épicerie Hyper-Casher, je trouve au hasard des rues, les écrits, les mots, les dessins, sur les murs de Paris, comme si je voulais offrir à tous les absents et à la terre entière, la trace de leur mémoire à ne jamais oublier.

Préserver ainsi la beauté de l’unisson universelle, préserver dans un seul élan l’union du monde, contre toutes les formes sauvages et primaires de la barbarie.

En parler. Oui voilà. Mais pourquoi, et pour qui ?